Перевод С. К. Апта, заново сверен А. А. Столяровым.

Примечания А. А. Тахо-Годи. Преамбула А. Ф. Лосева.

Общая редакция А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Греческий текст: 1) Ed. O. Iahn. Bonnae, 1875. 2) Ed. A. Hug. Lipsiae, Teubner, 1884.

От ред. сайта: пагинация по Стефану (Этьену) — на левом поле, нумерация глав по Беккеру (?) — серым цветом в квадратных скобках; проставлены нами по ук. выше изданию.

Steph. III, p. 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

Речь Павсания: два Эрота

Речь Эриксимаха: Эрот разлит по всей природе

Речь Аристофана: Эрот как стремление человека к изначальной целостности

Речь Агафона: совершенства Эрота

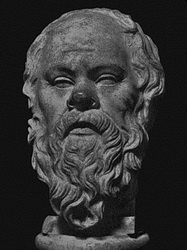

Речь Сократа: цель Эрота — овладение благом

Речь Алкивиада: панегирик Сократу

Заключительная сцена

Если основателем жанра симпосия можно считать Платона, то нельзя пройти мимо того факта, что и до Платона гомеровский эпос, а также лирика совершенно немыслимы без темы застольной беседы. Гомеровские герои среди поля боя наслаждаются едой, питьем и «беседой взаимной» (Ил. XI 623—

с.442 Темы застольной беседы со временем менялись. Сама же беседа представляла собой второй этап пира, когда после обильной еды гости обращались к вину (отсюда греч. συμπόσιον — «совместное питье»). За чашей вина общий разговор имел не только развлекательный, но и высокоинтеллектуальный философский, этический и эстетический характер. Развлечения не мешали серьезной беседе, окрашенной зачастую в легкие, шутливые тона, что как раз гармонировало с пиршественной обстановкой. У Ксенофонта, например, выступление актеров, изображающих в танце брак Диониса и Ариадны, а также игра флейтистки, кифариста и ловкая акробатика танцовщицы ничуть не мешают беседе гостей о красоте и любви, особенно, как это ни удивительно, речи Сократа о преимуществе духовной любви.

Платоновский «Пир» с давних пор, еще со времени Фрасилла, распределившего диалоги Платона по тетралогиям, был отнесен не без основания к этическим диалогам. Он имел подзаголовок, данный также Фрасиллом, — «О благе», а по некоторым свидетельствам (Аристотель. Политика II 4, 1262 b 11), «Пир» Платона именовался «Речами о любви». Оба этих подзаголовка не противоречат друг другу, так как тема диалога — восхождение человека к высшему Благу, которое и есть не что иное, как воплощение идеи небесной любви. Дата написания «Пира» неизвестна. К. Гильдебрандт предположительно датирует «Пир» 379 годом* (Hildebrandt K. Platon, Logos und Mythos. 2 Aufl. Berlin, 1959).

Весь диалог представляет собой рассказ о пире, устроенном по случаю победы трагического поэта Агафона (см. прим. 4) в афинском театре. Рассказывает ученик Сократа Аполлодор Фалерский (см.: Федон, прим. 6), который, идя из дому в Афины, встретил по дороге своего приятеля Главкона. Сам Аполлодор на пиру не был, а слышал о нем от другого ученика Сократа, Аристодема, которого Сократ привел в дом Агафона. Об этой своей беседе с Главконом Аполлодор и повествует своим друзьям. Таким образом, перед нами рассказ в рассказе, отражение отражения пира, пережитого двумя друзьями Сократа, очевидцами события, происшедшего очень давно (приблизительно в 416 г., так как, по Атенею (V 217a), победа Агафона была в архонтство Евфема на Ленеях в

В настоящем издании публикуется перевод диалога «Пир», выполненный

Аполлодор и его друг

St. III,

172[1] К вашим расспросам1 я, по-моему, достаточно подготовлен. На днях, когда я шел в город из дому, из Фалера2, один мой знакомый увидал меня сзади и шутливо окликнул издали.

—Эй, — крикнул он, — Аполлодор, фалерский житель3, погоди-ка!

Я остановился и подождал.

—Аполлодор, — сказал он, — а ведь я как раз искал тебя, чтобы расспросить о том пире bу Агафона, где были Сократ, Алкивиад4 и другие, и узнать, что же это за речи там велись о любви. Один человек рассказывал мне о них со слов Феникса, сына Филиппа5, и сказал, что ты тоже все это знаешь. Но сам он ничего толком не мог сообщить, а потому расскажи-ка мне обо всем этом ты — ведь тебе больше всех пристало передавать речи твоего друга. Но сначала скажи мне, присутствовал ли ты сам при этой cбеседе или нет?

И я ответил ему:

—Видимо, тот, кто тебе рассказывал, и впрямь не рассказал тебе ничего толком, если, ты думаешь, будто беседа, о которой ты спрашиваешь, происходила недавно, так что я мог там присутствовать.

—Да, именно так я и думал, — отвечал он.

—Да что ты, Главкон!6 — воскликнул я. — Разве ты не знаешь, что Агафон уже много лет здесь не живет?7

А с тех пор как я стал проводить время с Сократом8 и взял за правило ежедневно примечать все, что он говорит и делает, не прошло и трех лет. 173Дотоле я бродил где придется, воображая, что занимаюсь чем-то сто́ящим, а был жалок, как любой из вас, — к примеру, как ты теперь, если ты думаешь, что лучше заниматься чем угодно, только не философией.

—Не смейся, — ответил он, — а лучше скажи мне, когда состоялась эта беседа.

—Во времена нашего детства, — отвечал я, — когда Агафон получил награду за первую свою трагедию, на следующий день после того, как он жертвоприношением отпраздновал эту победу вместе с хоревтами9.

—Давно, оказывается, было bдело. Кто же рассказывал об этом тебе, не сам ли Сократ?

—Нет, клянусь Зевсом, не Сократ, а тот же, кто и Фениксу, — некий Аристодем из Кидафин10, маленький такой, всегда босоногий; он присутствовал при этой беседе, потому что был тогда, кажется, одним из самых пылких почитателей Сократа. Впрочем, и самого Сократа я кое о чем расспрашивал, и тот подтвердил мне его рассказ.

—Так почему бы тебе не поделиться со мной? Ведь по дороге в город удобно и говорить и слушать.

Вот мы и вели по пути беседу cоб этом: потому я и чувствую себя, как я уже заметил вначале, достаточно подготовленным. И если вы хотите, чтобы я рассказал все это и вам, пусть будет по-вашему. Ведь я всегда безмерно рад случаю вести или слушать философские речи, не говоря уже о том, что надеюсь извлечь из них какую-то пользу; зато когда я слышу другие речи, особенно ваши обычные речи богачей и дельцов, на меня нападает тоска, и мне становится жаль вас, моих приятелей, потому что вы думаете, будто дело делаете, а сами только напрасно время тратите. Вы же, может быть, dсчитаете несчастным меня, и я допускаю, что вы правы; но что несчастны вы — это я не то что допускаю, а знаю твердо.

—Всегда-то ты одинаков, Аполлодор: вечно ты поносишь себя и других и, кажется, решительно всех, кроме Сократа, считаешь достойными сожаления, а уже себя самого — в первую голову. За что прозвали тебя бесноватым11, этого я не знаю, но в речах твоих ты и правда всегда таков: ты нападаешь на себя и на весь eмир, кроме Сократа.

—Ну как же мне не бесноваться, милейший, как мне не выходить из себя, если таково мое мнение и обо мне самом, и о вас.

—Не стоит сейчас из-за этого пререкаться, Аполлодор. Лучше исполни нашу просьбу и расскажи, какие там велись речи.

—Они были такого примерно 174рода… Но я попытаюсь, пожалуй, рассказать вам все по порядку, так же как и сам Аристодем мне рассказывал.

[2] Итак, он встретил Сократа — умытого и в сандалиях, что с тем редко случалось12, и спросил его, куда это он так вырядился. Тот ответил:

—На ужин к Агафону. Вчера я сбежал с победного торжества, испугавшись многолюдного сборища, но пообещал прийти сегодня. Вот я и принарядился, чтобы явиться к красавцу красивым. Ну а ты, — заключил bон, — не хочешь ли пойти на пир без приглашения?

И Аристодем ответил ему:

—Как ты прикажешь!

—В таком случае, — сказал Сократ, — пойдем вместе и, во изменение поговорки, докажем, что «к людям достойным на пир достойный без зова приходит»13. А ведь Гомер не просто исказил эту поговорку, но, можно сказать, надругался над ней. Изобразив Агамемнона необычайно cдоблестным воином, а Менелая «слабым копейщиком», он заставил менее достойного Менелая явиться без приглашения к более достойному Агамемнону, когда тот приносил жертву и давал пир14.

Выслушав это, Аристодем сказал:

—Боюсь, что выйдет не по-твоему, Сократ, а скорее по Гомеру, если я, человек заурядный, приду без приглашения dна пир к мудрецу. Сумеешь ли ты, приведя меня, как-нибудь оправдаться? Ведь я же не призна́юсь, что явился незваным, а скажу, что пригласил меня ты.

—«Путь совершая вдвоем»15, — возразил он, — мы обсудим, что́ нам сказать. Пошли!

Обменявшись такими примерно словами, они отправились в путь. Сократ, предаваясь своим мыслям, всю дорогу отставал, а когда Аристодем останавливался его подождать, Сократ просил его идти вперед. Придя к дому Агафона, eАристодем застал дверь открытой, и тут, по его словам, произошло нечто забавное. К нему тотчас выбежал раб и отвел его туда, где уже возлежали готовые приступить к ужину гости. Как только Агафон увидел вошедшего, он приветствовал его такими словами:

—А, Аристодем, ты пришел кстати, — как раз поужинаешь с нами. Если же ты по какому-нибудь делу, то отложи его до другого раза. Ведь я и вчера уже искал тебя, чтобы пригласить, но нигде не нашел. А Сократа что же ты не привел к нам?

—И я, — продолжал Аристодем, — обернулся, а Сократ, гляжу, не идет следом; пришлось объяснить, что сам я пришел с Сократом, который и пригласил меня сюда ужинать.

—И отлично сделал, что пришел, — ответил 175хозяин, — но где же Сократ?

—Он только что вошел сюда следом за мною, я и сам не могу понять, куда он девался.

—Ну-ка, — сказал Агафон слуге, — поищи Сократа и приведи его сюда. А ты, Аристодем, располагайся рядом с Эриксимахом!16

[3] И раб обмыл ему ноги, чтобы он мог возлечь; а другой раб тем временем вернулся и доложил: Сократ, мол, повернул назад и теперь стоит в сенях соседнего дома, а на зов идти отказывается.

—Что за вздор ты несешь, — сказал Агафон, — bпозови его понастойчивей!

Но тут вмешался Аристодем.

—Не нужно, — сказал он, — оставьте его в покое. Такая уж у него привычка — отойдет куда-нибудь в сторонку и станет там. Я думаю, он скоро явится, не надо только его трогать.

—Ну что ж, пусть будет по-твоему, — сказал Агафон. — А нас всех остальных, вы, слуги, пожалуйста, угощайте! Подавайте нам все, что пожелаете, ведь, никаких надсмотрщиков я никогда над вами не ставил. Считайте, что и я, cи все остальные приглашены вами на обед, и ублажайте нас так, чтобы мы не могли на вас нахвалиться.

[4] Затем они начали ужинать, а Сократа все не было. Агафон не раз порывался послать за ним, но Аристодем этому противился. Наконец Сократ все-таки явился, как раз к середине ужина, промешкав, против обыкновения, не так уж долго. И Агафон, возлежавший в одиночестве с краю, сказал ему:

—Сюда, Сократ, располагайся рядом со мной, dчтобы и мне досталась доля той мудрости, которая осенила тебя в сенях. Ведь конечно же ты нашел ее и завладел ею, иначе ты бы не тронулся с места.

—Хорошо было бы, Агафон, — отвечал Сократ, садясь, — если бы мудрость имела свойство перетекать, как только мы прикоснемся друг к другу, из того, кто полон ею, к тому, кто пуст, как перетекает вода по шерстяной нитке из полного сосуда в пустой. Если и с eмудростью дело обстоит так же, я очень высоко ценю соседство с тобой: я думаю, что ты до краев наполнишь меня великолепнейшей мудростью. Ведь моя мудрость какая-то ненадежная, плохонькая, она похожа на сон, а твоя блистательна и приносит успех: вон как она, несмотря на твою молодость, засверкала позавчера на глазах тридцати с лишним тысяч греков17.

—Насмешник ты, Сократ, — сказал Агафон. — Немного погодя, взяв в судьи Диониса18, мы с тобой еще разберемся, кто из нас мудрей, а покамест принимайся за ужин!

—176Затем, — продолжал Аристодем, — после того как Сократ возлег и все поужинали, они совершили возлияние, спели хвалу богу19, исполнили все, что полагается, и приступили к вину. И тут Павсаний20 повел такую речь.

—Хорошо бы нам, друзья, — сказал он, — не напиваться допьяна. Я, откровенно говоря, чувствую себя после вчерашней попойки довольно скверно, и мне нужна некоторая передышка, как, впрочем, по-моему, и большинству bиз вас: вы ведь тоже вчера в этом участвовали; подумайте же, как бы нам пить поумеренней.

И Аристофан21 ответил ему:

—Ты совершенно прав, Павсаний, что нужно всячески стараться пить в меру. Я и сам вчера выпил лишнего.

Услыхав их слова, Эриксимах, сын Акумена, сказал:

—Конечно, вы правы. Мне хотелось бы только выслушать еще одного из вас — Агафона: в силах ли он пить?

—Нет, я тоже не в силах, — cответил Агафон.

—Ну, так нам, кажется, повезло, мне, Аристодему, Федру22 и остальным, — сказал Эриксимах, — если вы, такие мастера пить, сегодня отказываетесь, — мы-то всегда пьем по капле. Сократ не в счет: он способен и пить и не пить, так что, как бы мы ни поступили, он будет доволен. А раз никто из присутствующих не расположен, по-моему, пить много, я вряд ли кого-либо обижу, если скажу о пьянстве всю правду. Что опьянение тяжело людям, dэто мне, как врачу, яснее ясного. Мне и самому неохота больше пить, и другим я не советую, особенно если они еще не оправились от похмелья.

—Сущая правда, — подхватил Федр из Мирринунта, — я-то и так всегда тебя слушаюсь, а уж когда дело касается врачевания, то и подавно, но сегодня, я думаю, и все остальные, eесли поразмыслят, с тобой согласятся.

Выслушав их, все сошлись на том, чтобы на сегодняшнем пиру допьяна не напиваться, а пить просто так, для своего удовольствия.

[5] — Итак, — сказал Эриксимах, — раз уж решено, чтобы каждый пил сколько захочет, без всякого принуждения, я предлагаю отпустить эту только что вошедшую к нам флейтистку, — пускай играет для себя самой или, если ей угодно, для женщин во внутренних покоях дома, а мы посвятим сегодняшнюю нашу встречу беседе. Какой 177именно — это я тоже, если хотите, могу предложить.

Все заявили, что хотят услыхать его предложение. И Эриксимах сказал:

—Начну я так же, как Меланиппа у Еврипида23: «Вы не мои слова сейчас услышите», а нашего Федра. Сколько раз Федр при мне возмущался: «Не стыдно ли, Эриксимах, что, сочиняя другим богам и гимны и пэаны, Эроту, такому могучему и великому богу, ни bодин из поэтов — а их было множество — не написал даже похвального слова24. Или возьми почтенных софистов: Геракла и других они восхваляют в своих перечислениях, как, например, достойнейший Продик25. Все это еще не так удивительно, но однажды мне попалась книжка одного мудреца, в которой превозносились cполезные свойства соли, да и другие вещи подобного рода не раз бывали предметом усерднейших восхвалений, а Эрота до сих пор никто еще не отважился достойно воспеть, и великий этот бог остается в пренебрежении!» Федр, мне кажется, прав. А поэтому мне хотелось бы отдать Федру должное и доставить ему удовольствие, тем более что нам, собравшимся здесь сегодня, подобает, по-моему, почтить этого бога. Если вы разделяете мое dмнение, то мы бы отлично провели время в беседе. Пусть каждый из нас, справа по кругу, скажет как можно лучше похвальное слово Эроту, и первым пусть начнет Федр, который и возлежит первым, и является отцом этой беседы.

—Против твоего предложения, Эриксимах, — сказал Сократ, — никто не подаст голоса. Ни мне, раз я утверждаю, что не смыслю ни в чем, eкроме любви, ни Агафону с Павсанием, ни, подавно, Аристофану, — ведь все, что он делает, связано с Дионисом и Афродитой26, — да и вообще никому из тех, кого я здесь вижу, не к лицу его отклонять. Правда, мы, возлежащие на последних местах, находимся в менее выгодном положении; но если речи наших предшественников окажутся достаточно хороши, то с нас и этого будет довольно. Итак, в добрый час, пусть Федр положит начало и произнесет свое похвальное слово Эроту!

Все, как один, согласились с Сократом и присоединились 178к его пожеланию. Но всего, что говорил каждый, Аристодем не запомнил, да и я не запомнил всего, что пересказал мне Аристодем. Я передам вам из каждой речи то, что показалось мне наиболее достойным памяти.

| Речь Федра: древнейшее происхождение Эрота |

[6] Итак, первым, как я уже сказал, говорил Федр, а начал он с того, что Эрот — это великий бог, которым люди и боги восхищаются по многим причинам, и не в bпоследнюю очередь из-за его происхождения: ведь почетно быть древнейшим богом. А доказательством этого служит отсутствие у него родителей27, о которых не упоминает ни один рассказчик и ни один поэт. Гесиод говорит, что сначала возник Хаос, а следом

| Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный, С нею Эрот…28 |

В том, что эти двое, то есть Земля и Эрот, родились после Хаоса, с Гесиодом согласен и Акусилай29. А Парменид говорит о рождающей силе, что

| Первым из всех богов она сотворила Эрота30. |

cТаким образом, весьма многие сходятся на том, что Эрот — бог древнейший. А как древнейший бог, он явился для нас первоисточником величайших благ. Я, по крайней мере, не знаю большего блага для юноши, чем достойный влюбленный, а для влюбленного — чем достойный возлюбленный31. Ведь тому, чем надлежит всегда руководствоваться людям, желающим прожить свою жизнь безупречно, никакая родня, никакие почести, никакое богатство, да и вообще ничто на свете не научит dих лучше, чем любовь. Чему же она должна их учить? Стыдиться постыдного и честолюбиво стремиться к прекрасному32, без чего ни государство, ни отдельный человек не способны ни на какие великие и добрые дела. Я утверждаю, что, если влюбленный совершит какой-нибудь недостойный поступок или по трусости спустит обидчику, он меньше страдает, если уличит его в этом отец, приятель или еще кто-нибудь, — только не его любимец. eТо же, как мы замечаем, происходит и с возлюбленным: будучи уличен в каком-нибудь неблаговидном поступке, он стыдится больше всего тех, кто его любит. И если бы возможно было образовать из влюбленных и их возлюбленных государство или, например, войско, они управляли бы им наилучшим образом, избегая всего постыдного и 179соревнуясь друг с другом; а сражаясь вместе, такие люди даже и в малом числе побеждали бы, как говорится, любого противника: ведь покинуть строй или бросить оружие влюбленному легче при ком угодно, чем при любимом, и нередко он предпочитает смерть такому позору; а уж бросить возлюбленного на произвол судьбы или не помочь ему, когда он в опасности, — да разве найдется на свете такой трус, в которого сам Эрот не вдохнул бы доблесть, уподобив его прирожденному bхрабрецу? И если Гомер прямо говорит, что некоторым героям «отвагу внушает бог»33, то любящим дает ее не кто иной, как Эрот.

[7] Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец cи мать34. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его родственниками, а на самом деле — чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считаным даровали почетное право возвращения души из Аида35, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее dпоступком. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в любви. Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился пробраться в Аид живым36. Поэтому боги и наказали его, сделав так, что он погиб eот рук женщин, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на Острова блаженных37; узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, Ахилл смело предпочел прийти на помощь Патроклу38 и, отомстив 180за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и вслед за ним. И за то, что он был так предан влюбленному в него, безмерно восхищенные боги почтили Ахилла особым отличием. Эсхил говорит вздор, утверждая, будто Ахилл был влюблен в Патрокла39: ведь Ахилл был не только красивей Патрокла, как, впрочем, и вообще всех героев, но, по словам Гомера, и гораздо моложе, так что у него даже борода еще не росла. И в самом деле, высоко ценя добродетель в любви, bбоги больше восхищаются, и дивятся, и благодетельствуют в том случае, когда любимый предан влюбленному, чем когда влюбленный предан предмету своей любви. Ведь любящий божественнее любимого, потому что вдохновлен богом. Вот почему, послав Ахилла на Острова блаженных, боги удостоили его большей чести, чем Алкестиду.

Итак, я утверждаю, что Эрот — самый древний, самый почтенный и самый могущественный из богов, наиболее способный наделить людей доблестью и даровать им блаженство при жизни и после смерти.

| Речь Павсания: два Эрота |

c[8] Вот какую речь произнес Федр. После Федра говорили другие, но их речи Аристодем плохо помнил и потому, опустив их, стал излагать речь Павсания. А Павсаний сказал:

—По-моему, Федр, мы неудачно определили свою задачу, взявшись восхвалять Эрота вообще. Это было бы правильно, будь на свете один Эрот, но ведь Эротов больше, а поскольку их больше, правильнее будет сначала условиться, какого именно dЭрота хвалить. Так вот, я попытаюсь поправить дело, сказав сперва, какого Эрота надо хвалить, а потом уже воздам ему достойную этого бога хвалу. Все мы знаем, что нет Афродиты без Эрота; следовательно, будь на свете одна Афродита, Эрот был бы тоже один; но коль скоро Афродиты две40, то и Эротов должно быть два. А этих богинь, конечно же, две: старшая, что без матери, дочь Урана, которую мы и называем поэтому небесной, и младшая, дочь Дионы41 eи Зевса, которую мы именуем пошлой. Но из этого следует, что и Эротов, сопутствующих обеим Афродитам, надо именовать соответственно небесным и пошлым. Хвалить следует, конечно, всех богов, но я попытаюсь определить свойства, доставшиеся в удел каждому из этих двоих.

181О любом деле можно сказать, что само по себе оно не бывает ни прекрасным, ни безобразным42. Например, все, что мы делаем сейчас, пьем ли, поем ли или беседуем, прекрасно не само по себе, а смотря по тому, как это делается, как происходит: если дело делается прекрасно и правильно, оно становится прекрасным, а если неправильно, то, наоборот, безобразным. То же самое и с любовью: не всякий Эрот прекрасен и достоин похвал, а лишь тот, который побуждает прекрасно любить.

[9] Так вот, Эрот Афродиты пошлой поистине bпошл и способен на что угодно; это как раз та любовь, которой любят люди ничтожные. А такие люди любят, во-первых, женщин не меньше, чем юношей; во-вторых, они любят своих любимых больше ради их тела, чем ради души, и, наконец, любят они тех, кто поглупее, заботясь только о том, чтобы добиться своего, и не задумываясь, прекрасно ли это. Вот почему они и способны на что угодно — на хорошее и на дурное в cодинаковой степени. Ведь идет эта любовь как-никак от богини, которая не только гораздо моложе другой, но и по своему происхождению причастна и к женскому и к мужскому началу. Эрот же Афродиты небесной восходит к богине, которая, во-первых, причастна только к мужскому началу, но никак не к женскому, — недаром это любовь к юношам, — а во-вторых, старше и чужда преступной дерзости. Потому-то одержимые такой любовью обращаются к мужскому полу, отдавая предпочтение тому, что сильней от природы и наделено бо́льшим умом. Но и среди любителей мальчиков можно узнать тех, кем движет dтолько такая любовь. Ибо любят они не малолетних, а тех, у кого уже обнаружился разум, а разум появляется обычно с первым пушком. Те, чья любовь началась в эту пору, готовы, мне кажется, никогда не разлучаться и жить вместе всю жизнь; такой человек не обманет юношу, воспользовавшись его неразумием, не переметнется от него, посмеявшись над ним, к другому. Надо бы даже издать закон, eзапрещающий любить малолетних, чтобы не уходило много сил неизвестно на что; ведь неизвестно заранее, в какую сторону пойдет духовное и телесное развитие ребенка — в дурную или хорошую. Конечно, люди достойные сами 182устанавливают себе такой закон, но надо бы запретить это и поклонникам пошлым, как запрещаем мы им, насколько это в наших силах, любить свободнорожденных женщин. Пошлые эти люди настолько осквернили любовь, что некоторые утверждают даже, будто уступать поклоннику предосудительно вообще. Но утверждают-то они это, глядя на поведение как раз таких людей и видя их назойливость и непорядочность, ибо любое дело, если только оно делается непристойно и не так, как принято, не может не заслужить порицания.

Обычай насчет любви, существующий в других государствах, понять нетрудно, потому что там все определено четко, а вот здешний и лакедемонский bкуда сложней. В Элиде, например, и в Беотии, да и везде, где нет привычки к мудреным речам, принято просто-напросто уступать поклонникам, для того, видимо, чтобы тамошним жителям — а они не мастера говорить — не тратить сил на уламывания, и никто там, ни старый, ни молодой, не усматривает ничего предосудительного в этом обычае; в Ионии же43 и во многих других местах, повсюду, где правят варвары, это считается предосудительным. Ведь варварам из-за их тиранического строя и cв философии, и в занятиях гимнастикой видится что-то предосудительное. Тамошним правителям, я полагаю, просто невыгодно, чтобы у их подданных рождались высокие помыслы и укреплялись содружества и союзы, чему наряду со всеми другими условиями очень способствует та любовь, о которой идет речь. На собственном опыте узнали это и здешние тираны: ведь любовь Аристогитона и окрепшая привязанность к нему Гармодия положила конец их владычеству44.

Таким образом, в тех государствах, где отдаваться поклонникам считается предосудительным, это мнение установилось из-за порочности тех, кто его dпридерживается, то есть своекорыстных правителей и малодушных подданных; а в тех, где это просто признается прекрасным, этот порядок идет от косности тех, кто его завел. Наши обычаи много лучше, хотя, как я уже сказал, разобраться в них не так-то легко. [10] И правда, если учесть, что, по общему мнению, лучше любить открыто, чем тайно, юношей достойных и благородных, хотя бы они были и не так хороши собой; если учесть, далее, что влюбленный встречает у всех удивительное сочувствие и eничего зазорного в его поведении никто не видит, что победа в любви — это, по общему мнению, благо, а поражение — позор; что обычай не только оправдывает, но и одобряет любые уловки домогающегося победы поклонника, даже такие, которые, если к ним прибегнуть ради любой другой цели, 183кроме этой, наверняка вызовут всеобщее осуждение (попробуй, например, ради денег, должности или какой-нибудь другой выгоды вести себя так, как ведут себя порою поклонники, донимающие своих возлюбленных униженными мольбами, осыпающие их клятвами, валяющиеся у их дверей и готовые выполнять такие рабские обязанности, каких не возьмет на себя последний раб, и тебе не дадут проходу ни друзья, ни bвраги: первые станут тебя отчитывать, стыдясь за тебя, вторые обвинят тебя в угодничестве и подлости; а вот влюбленному все это прощают, и обычай всецело на его стороне, словно его поведение поистине безупречно), если учесть наконец — и это самое поразительное, — что, по мнению большинства, боги прощают нарушение клятвы только влюбленному, поскольку, мол, любовная клятва — это не клятва, и что, следовательно, по здешним понятиям, cи боги и люди предоставляют влюбленному любые права, — если учесть все это, вполне можно заключить, что и любовь и благоволение к влюбленному в нашем государстве считаются чем-то безупречно прекрасным. Но если, с другой стороны, отцы приставляют к своим сыновьям надзирателей, чтобы те прежде всего не позволяли им беседовать с поклонниками, а сверстники и товарищи сыновей обычно корят их за такие dбеседы, причем старшие не пресекают и не опровергают подобные укоры как несправедливые, то, видя это, можно, наоборот, заключить, что любовные отношения считаются у нас чем-то весьма постыдным.

А дело, по-моему, обстоит вот как. Тут все не так просто, ибо, как я сказал вначале, ни одно действие не бывает ни прекрасно, ни безобразно само по себе: если оно совершается прекрасно — оно прекрасно, если безобразно — оно безобразно. Безобразно, стало быть, угождать низкому человеку, и притом угождать низко, но прекрасно — и человеку достойному, и достойнейшим образом. Низок же тот пошлый поклонник, eкоторый любит тело больше, чем душу; он к тому же и непостоянен, поскольку непостоянно то, что он любит. Стоит лишь отцвести телу, а тело-то он и любил, как он «упорхнет, улетая», посрамив все свои многословные обещания. А кто любит за высокие нравственные достоинства, тот остается верен всю жизнь, потому что он привязывается к чему-то постоянному.

Поклонников у нас принято хорошенько испытывать и одним угождать, а других избегать. Вот почему наш 184обычай требует, чтобы поклонник домогался своего возлюбленного, а тот уклонялся от его домогательств: такое состязание позволяет выяснить, к какому разряду людей принадлежат тот и другой. Поэтому считается позорным, во-первых, быстро сдаваться, не дав пройти какому-то времени, которое и вообще-то служит хорошей проверкой; bво-вторых, позорно отдаваться за деньги или из-за политического влияния поклонника, независимо от того, вызвана ли эта уступчивость страхом перед нуждой или же неспособностью пренебречь благодеяниями, деньгами или политическими расчетами. Ведь такие побуждения ненадежны и преходящи, не говоря уже о том, что на их почве никогда не вырастает благородная дружба. И значит, достойным образом угождать поклоннику можно, по нашим обычаям, лишь одним путем. Мы считаем, что если поклонника, как бы рабски ни служил он по своей воле предмету cлюбви, никто не упрекнет в позорном угодничестве, то и другой стороне остается одна непозорная разновидность добровольного рабства, а именно рабство во имя совершенствования.

[11] И в самом деле, если кто-нибудь оказывает кому-нибудь услуги, надеясь усовершенствоваться благодаря ему в какой-либо мудрости или в любой другой добродетели, то такое добровольное рабство не считается у нас ни позорным, ни унизительным. Так вот, если эти два обычая — любви к dюношам и любви к мудрости и всяческой добродетели — свести к одному, то и получится, что угождать поклоннику — прекрасно. Иными словами, если поклонник считает нужным оказывать уступившему юноше любые, справедливые, по его мнению, услуги, а юноша в свою очередь считает справедливым ни в чем не отказывать человеку, который делает его мудрым и добрым, и если поклонник способен сделать юношу умнее и добродетельней, eа юноша желает набраться образованности и мудрости, — так вот, если оба на этом сходятся, только тогда угождать поклоннику прекрасно, а во всех остальных случаях — нет. В этом случае и обмануться не позорно, а во всяком другом и обмануться и не обмануться — позор 185одинаковый. Если, например, юноша, отдавшийся ради богатства богатому, казалось бы, поклоннику, обманывается в своих расчетах и никаких денег, поскольку поклонник окажется бедняком, не получит, этому юноше должно быть тем не менее стыдно, ибо он-то все равно уже показал, что ради денег пойдет для кого угодно на что угодно, а это нехорошо. Вместе с тем, если кто отдался человеку над вид порядочному, рассчитывая, что благодаря дружбе с таким поклонником станет лучше и сам, а тот оказался на поверку человеком скверным и недостойным, — bтакое заблуждение все равно остается прекрасным. Ведь он уже доказал, что ради того, чтобы стать лучше и совершеннее, сделает для кого угодно все, что угодно, а это прекрасней всего на свете. И стало быть, угождать во имя добродетели прекрасно в любом случае.

Такова любовь богини небесной: сама небесная, она очень ценна и для государства, и для отдельного человека, поскольку требует от любящего cи от любимого великой заботы о нравственном совершенстве. Все другие виды любви принадлежат другой Афродите — пошлой. Вот что, Федр, — заключил Павсаний, — могу я без подготовки прибавить насчет Эрота к сказанному тобой.

Сразу за Павсанием завладеть вниманием — говорить такими созвучиями учат меня софисты — должен был, по словам Аристодема, Аристофан, но то ли от пресыщения, то ли от чего другого на него как раз напала икота, так что он не мог держать речь dи вынужден был обратиться к ближайшему своему соседу, врачу Эриксимаху с такими словами:

—Либо прекрати мою икоту, Эриксимах, либо говори вместо меня, пока я не перестану икать.

И Эриксимах отвечал:

—Ну что ж, я сделаю и то и другое. Мы поменяемся очередью, и я буду держать речь вместо тебя, а ты, когда прекратится икота, — вместо меня. А покуда я буду говорить, ты подольше задержи дыхание, и твоя икота пройдет. Если же она все-таки не пройдет, прополощи горло водой. eА уж если с ней совсем не будет сладу, пощекочи чем-нибудь в носу и чихни. Проделай это разок-другой, и она пройдет, как бы сильна ни была.

Начинай же, — ответил Аристофан, — а я последую твоему совету.

| Речь Эриксимаха: Эрот разлит по всей природе |

[12] И Эриксимах сказал:

—Поскольку Павсаний, прекрасно начав свою речь, закончил ее не 186совсем удачно, я попытаюсь придать ей завершенность. Что Эрот двойствен, это, по-моему, очень верное наблюдение. Но наше искусство — искусство врачевания — показывает мне, что живет он не только в человеческой душе и не только в ее стремлении к прекрасным людям, но и во многих других ее порывах, да и вообще во многом другом на свете — в телах любых животных, в растениях, во всем, можно сказать, сущем45, bибо он бог великий, удивительный и всеобъемлющий, причастный ко всем делам людей и богов. И начну я с врачевания, чтобы нам, кстати, и почтить это искусство.

Двойственный этот Эрот заключен в самой природе тела. Ведь здоровое и больное начала те́ла, по общему признанию, различны и непохожи, а непохожее стремится к непохожему46 и любит его. Следовательно, у здорового начала один Эрот, у больного — другой. И если, как только что cсказал Павсаний, угождать людям достойным хорошо, а распутникам — плохо, то и в самом теле угождать началу хорошему и здоровому — в чем и состоит врачебное искусство — прекрасно и необходимо, а началу плохому и больному — позорно, безобразно, и нужно, наоборот, всячески ему противодействовать, если ты хочешь быть настоящим врачом. Ведь врачевание — это, по сути, наука о вожделениях тела к наполнению и к опорожнению47, и кто умеет различать среди этих вожделений dпрекрасные и дурные, тот сведущий врач, а кто добивается перемены, стремясь заменить в теле одно вожделение другим, создавая нужное вожделение там, где его нет, но где оно должно быть, и удаляя оттуда ненужное, тот — великий знаток своего дела. Ведь тут требуется умение установить дружбу между самыми враждебными в теле началами и внушить им взаимную любовь48. Самые же враждебные начала — это начала совершенно противоположные: холодное и горячее, горькое и сладкое, влажное и сухое и тому подобное. eБлагодаря своему умению внушать этим враждебным началам любовь и согласие наш предок Асклепий49, как утверждают присутствующие здесь поэты, — а я им верю — и положил начало нашему искусству.

Но, значит, кроме врачебного искусства, которое, как я сказал, подчинено всецело Эроту, этот бог управляет 187также гимнастикой и земледелием50. Что касается музыки, то каждому мало-мальски наблюдательному человеку ясно, что с нею дело обстоит точно так же, и именно это, вероятно, хочет сказать Гераклит, хотя мысль его выражена не лучшим образом. Он говорит, что единое, «расходясь, само с собою сходится», примером чего служит «гармония лука и лиры»51. Однако очень нелепо утверждать, что гармония — это раздвоение или что она возникает из различных начал. Вероятно, мудрец просто хочет сказать, что гармония возникает из звуков, которые сначала bразличались по высоте, а потом благодаря музыкальному искусству друг к другу приладились. Ведь не может же возникнуть гармония только оттого, что один звук выше, а другой ниже. Гармония — это созвучие, а созвучие — это своего рода согласие, а из начал различных, покуда они различны между собой, согласия не получается. И опять-таки, раздваивающееся и несогласное нельзя привести в гармонию, что видно и на примере ритма, который создается cсогласованием расходящихся сначала замедлений и ускорений. А согласие во все это вносит музыкальное искусство, которое устанавливает, как и искусство врачебное, любовь и единодушие. Следовательно, музыкальное искусство есть знание любовных начал, касающихся строя и ритма. Впрочем, в самом строении гармонии и ритма нетрудно заметить любовное начало, и любовь здесь не двойственна. Но когда dгармонию и ритм нужно передать людям, то есть либо сочинить музыку, что́ называется мелопеей, либо правильно воспроизвести уже сочиненные лады и размеры, что достигается выучкой, тогда эта задача трудна и требует большого искусника.

Ведь тут снова вступает в силу известное положение, что угождать следует людям умеренным, заставляя тех, кто еще не отличается умеренностью, стремиться к ней, и что любовь умеренных, которую нужно беречь, — это прекрасная, небесная любовь. eЭто — Эрот музы Урании52. Эрот же Полигимнии53 пошл, и прибегать к нему, если уж дело дошло до этого, следует с осторожностью, чтобы он принес удовольствие, но не породил невоздержности. Точно так же и в нашем ремесле очень важно верно направить желания, связанные с поварским искусством, чтобы удовольствие не оказалось чревато заболеванием.

Итак, и в музыке, и во врачевании, и во всех других делах, и человеческих и божественных, нужно, насколько это возможно, принимать во внимание обоих Эротов, 188ибо и тот и другой там присутствуют. [13] Даже свойства времен года зависят от них обоих. Когда началами, о которых я говорил, теплом и холодом, сухостью и влажностью овладевает любовь умеренная и они сливаются друг с другом рассудительно и гармонично, год бывает изобильный, он приносит людям, животным и растениям здоровье, не причиняя им никакого вреда. Но когда времена года попадают под власть разнузданного Эрота, bЭрота-насильника, он многое губит и портит54. Ведь из-за этого обычно возникают заразные и другие болезни, поражающие животных и растения. Ибо и иней, и град, и медвяная роса происходят от таких преувеличенных, неумеренных любовных вожделений, знание которых, когда дело касается движения звезд и времен года, именуется астрономией.

Но и жертвоприношения, и все, что относится к искусству гадания cи в чем состоит общение богов и людей, тоже связано не с чем иным, как с охраной любви, с одной стороны, и врачеванием ее — с другой. Ведь всякое нечестие возникает обычно тогда, когда не чтут умеренного Эрота, не угождают ему, не отводят ему во всем первого места, а оказывают все эти почести другому Эроту, идет ли речь о родителях — живых ли, умерших ли — или о богах. На то и существует искусство гадания, чтобы следить за любящими и врачевать их; dвот и получается, что гадание — это творец дружбы между богами и людьми, потому что оно знает, какие любовные вожделения людей благочестивы и освящены обычаем55.

Вот сколь большим и многообразным, вернее сказать, неограниченным могуществом обладает всякий вообще Эрот, но Эрот, который у нас и у богов ведет ко благу, к рассудительности и справедливости, — этот Эрот обладает могуществом поистине величайшим и приносит нам всяческое блаженство, позволяя нам дружески общаться между собой и даже с богами, которые совершеннее нас.

eВозможно, что и я в своем похвальном слове Эроту многого не сказал, хотя так получилось не по моей воле. Но если я что-либо упустил, твое дело, Аристофан, дополнить мою речь. Впрочем, может быть, ты собираешься восхвалять этого бога как-либо иначе — ну, что ж, изволь, кстати, и твоя икота прошла.

189И Аристофан ответил:

—Да, прошла, но только после того, как я расчихался, и я даже удивляюсь, что пристойное поведение тела достигается таким шумным и щекотным способом: ведь икота сразу прошла, стоило мне несколько раз чихнуть.

—Ну что ты делаешь, дорогой, — возразил Аристофану Эриксимах, — ты острословишь перед началом речи, и мне bпридется во время твоей речи следить, чтобы ты не зубоскалил, а ведь ты мог бы говорить без помех.

—Ты прав, Эриксимах, — отвечал со смехом Аристофан, — беру то, что сказал, обратно. А следить за мной тебе не придется, ибо не того боюсь я, что скажу что-нибудь смешное, — это было бы мне на руку и вполне в духе моей Музы, — а того, что стану посмешищем.

—Так легко тебе от меня не отделаться, Аристофан, — сказал Эриксимах. — Нет, будь начеку и говори так, словно тебе предстоит держать ответ за свои cслова. А впрочем, я тебе, может быть, еще и дам поблажку.

| Речь Аристофана: Эрот как стремление человека к изначальной целостности |

[14] — Конечно, Эриксимах, — начал Аристофан, — я намерен говорить не так, как ты и Павсаний. Мне кажется, что люди совершенно не сознают истинной мощи любви, ибо, если бы они сознавали ее, они бы воздвигали ей величайшие храмы и алтари и приносили величайшие жертвы, а меж тем ничего подобного не делается, хотя все это следует делать dв первую очередь. Ведь Эрот — самый человеколюбивый бог, он помогает людям и врачует недуги, исцеление от которых было бы для рода человеческого величайшим счастьем. Итак, я попытаюсь объяснить вам его мощь, а уж вы будете учителями другим.

Раньше, однако, мы должны кое-что узнать о человеческой природе и о том, что она претерпела. Когда-то наша природа была не такой, как теперь, а совсем другой56. Прежде всего, люди были трех полов, а не двух, как eныне, — мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным, — андрогины, и из него видно, что они сочетали в себе вид и наименование обоих полов — мужского и женского. Тогда у каждого человека тело было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого 190на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных частей две, а прочее можно представить себе по всему, что уже сказано. Передвигался такой человек либо прямо, во весь рост, — так же как мы теперь, но любой из двух сторон вперед, либо, если торопился, шел колесом, занося ноги вверх и перекатываясь на восьми конечностях, что позволяло ему быстро бежать вперед. А было этих bполов три, и таковы они были потому, что мужской искони происходит от Солнца, женский — от Земли, а совмещавший оба этих — от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала. Что же касается их шаровидности и соответствующего способа передвижения, то и тут сказывалось сходство их с прародителями. Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов, и то, что Гомер говорит об Эфиальте и Оте, относится к ним: cэто они пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов.

[15] И вот Зевс и прочие боги стали совещаться, как поступить с ними, и не знали, как быть: убить их, поразив род людской громом, как когда-то гигантов, — тогда боги лишатся почестей и приношений от людей; но и мириться с таким бесчинством тоже нельзя было. Наконец Зевс, насилу кое-что придумав, говорит:

—Кажется, я нашел способ и сохранить людей, и положить конец их буйству, уменьшив dих силу. Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых, полезней для нас, потому что число их увеличится. И ходить они будут прямо, на двух ногах. А если они и после этого не угомонятся и начнут буйствовать, я, — сказал он, — рассеку их пополам снова, и они запрыгают у меня на одной ножке.

Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как разрезают перед засолкой ягоды eрябины или как режут яйцо волоском. И каждому, кого он разрезал, Аполлон, по приказу Зевса, должен был повернуть в сторону разреза лицо и половину шеи, чтобы, глядя на свое увечье, человек становился скромней, а все остальное велено было залечить. И Аполлон поворачивал лица и, стянув отовсюду кожу, как стягивают мешок, к одному месту, именуемому теперь животом, завязывал получавшееся посреди живота отверстие — оно и носит ныне название пупка. Разгладив 191складки и придав груди четкие очертания, — для этого ему служило орудие вроде того, каким сапожники сглаживают на колодке складки кожи, — возле пупка и на животе Аполлон оставлял немного морщин, на память о прежнем состоянии. И вот когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, bумирали от голода и вообще от бездействия, потому что ничего не хотели делать порознь. И если одна половина умирала, то оставшаяся в живых выискивала себе любую другую половину и сплеталась с ней, независимо от того, попадалась ли ей половина прежней женщины, то есть то, что мы теперь называем женщиной, или прежнего мужчины. Так они и погибали. Тут Зевс, пожалев их, придумывает другое устройство: он переставляет вперед срамные их части, cкоторые до того были у них обращены в ту же сторону, что прежде лицо, так что семя они изливали не друг в друга, а в землю, как цикады. Переместил же он их срамные части, установив тем самым оплодотворение женщин мужчинами, для того чтобы при совокуплении мужчины с женщиной рождались дети и продолжался род, а когда мужчина сойдется с мужчиной — достигалось все же удовлетворение от соития, после чего они могли бы передохнуть, взяться за дела и позаботиться о других своих нуждах. Вот с каких давних пор свойственно dлюдям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу.

[16] Итак, каждый из нас — это половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину. Мужчины, представляющие собой одну из частей того двуполого прежде существа, которое называлось андрогином, охочи до женщин, и блудодеи в большинстве своем принадлежат именно к этой породе, а eженщины такого происхождения падки до мужчин и распутны. Женщины же, представляющие собой половинку прежней женщины, к мужчинам не очень расположены, их больше привлекают женщины, и лесбиянки принадлежат именно к этой породе. Зато мужчин, представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому: уже в детстве, будучи дольками существа мужского пола, они любят мужчин, и им нравится лежать 192и обниматься с мужчинами. Это самые лучшие из мальчиков и из юношей, ибо они от природы самые мужественные. Некоторые, правда, называют их бесстыдными, но это заблуждение: ведут они себя так не по своему бесстыдству, а по своей смелости, мужественности и храбрости, из пристрастия к собственному подобию. Тому есть убедительное доказательство: в зрелые годы только такие мужчины обращаются к государственной деятельности. Возмужав, они любят мальчиков, и bу них нет природной склонности к деторождению и браку; к тому и другому их принуждает обычай, а сами они вполне довольствовались бы сожительством друг с другом без жен. Питая всегда пристрастие к родственному, такой человек непременно становится любителем юношей и другом влюбленных в него.

Когда кому-либо, будь то любитель юношей или всякий другой, случается встретить как раз свою половину, обоих охватывает такое удивительное cчувство привязанности, близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже на короткое время. И люди, которые проводят вместе всю жизнь, не могут даже сказать, чего они, собственно, хотят друг от друга. Ведь нельзя же утверждать, что только ради удовлетворения похоти столь ревностно стремятся они быть вместе. Ясно, что душа каждого хочет чего-то dдругого; чего именно, она не может сказать и лишь догадывается о своих желаниях, лишь туманно намекает на них. И если бы перед ними, когда они лежат вместе, предстал Гефест57 со своими орудиями и спросил их: «Чего же, люди, вы хотите один от другого?» — а потом, видя, что им трудно ответить, спросил их снова: «Может быть, вы хотите как можно дольше быть вместе и не разлучаться друг с другом ни днем, ни ночью? Если ваше желание именно таково, я eготов сплавить вас и срастить воедино, и тогда из двух человек станет один, и, покуда вы живы, вы будете жить одной общей жизнью, а когда вы умрете, в Аиде будет один мертвец вместо двух, ибо умрете вы общей смертью. Подумайте только, этого ли вы жаждете и будете ли вы довольны, если достигнете этого?» — случись так, мы уверены, что каждый не только не отказался бы от подобного предложения и не выразил никакого другого желания, но счел бы, что услыхал именно то, о чем давно мечтал, одержимый стремлением слиться и сплавиться с возлюбленным в единое существо. Причина этому та, что такова была изначальная наша природа и мы составляли нечто целостное.

Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней. 193Прежде, повторяю, мы были чем-то единым, а теперь, из-за нашей несправедливости, мы поселены богом порознь, как аркадцы лакедемонянами58. Существует, значит, опасность, что, если мы не будем почтительны к богам, нас рассекут еще раз, и тогда мы уподобимся не то выпуклым надгробным изображениям, которые как бы распилены вдоль носа, не то значкам взаимного гостеприимства59. Поэтому каждый должен учить каждого почтению bк богам, чтобы нас не постигла эта беда и чтобы нашим уделом была целостность, к которой нас ведет и указывает нам дорогу Эрот. Не следует поступать наперекор Эроту: поступает наперекор ему лишь тот, кто враждебен богам. Наоборот, помирившись и подружившись с этим богом, мы встретим и найдем в тех, кого любим, свою половину, что теперь мало кому удается. Пусть Эриксимах не вышучивает мою речь, думая, что я ме́чу в Агафона и Павсания. Может быть, и cони принадлежат к этим немногим и природа у них обоих мужская. Но я имею в виду вообще всех мужчин и всех женщин и хочу сказать, что наш род достигнет блаженства тогда, когда мы вполне удовлетворим Эрота и каждый найдет соответствующий себе предмет любви, чтобы вернуться к своей первоначальной природе. Но если это вообще самое лучшее, значит, из всего, что есть сейчас, наилучшим нужно признать то, что ближе всего к самому лучшему: встретить предмет любви, который тебе сродни. dИ следовательно, если мы хотим прославить бога, дарующего нам это благо, мы должны славить Эрота: мало того что Эрот и теперь приносит величайшую пользу, направляя нас к тому, кто близок нам и сродни, он сулит нам, если только мы будем чтить богов, прекрасное будущее, ибо тогда сделает нас счастливыми и блаженными, исцелив и вернув нас к нашей изначальной природе.

Такова, Эриксимах, — заключил он, — моя речь об Эроте, она совсем не похожа на твою. Еще раз прошу тебя, не вышучивай eее и дай нам послушать, что скажут остальные, вернее, двое оставшихся — Агафон и Сократ.

[17] — Согласен, — сказал Эриксимах, — тем более что речь твоя была мне приятна. Не знай я, что и Сократ и Агафон великие знатоки любви, я бы очень боялся сейчас, что им нечего будет добавить, ибо многое и о самом разном уже сказано. А так 194я спокоен.

—Еще бы, — ответил ему Сократ, — ведь ты-то, Эриксимах, состязался на славу. А очутись ты в том положении, в каком я нахожусь или, вернее, окажусь, когда и Агафон произнесет свою речь, тебе было бы очень боязно, и ты чувствовал бы себя в точности так же, как я себя чувствую.

—Ты хочешь, Сократ, — сказал Агафон, — одурманить меня, чтобы я сбился от одной мысли, что эти зрители ждут от меня невесть какой прекрасной речи.

—У меня была бы очень скверная память, Агафон, — отвечал Сократ, — bесли бы я, видевший, как храбро и важно всходил ты с актерами на подмостки и перед исполнением сочиненных тобой же речей глядел в глаза тысячам зрителей без малейшего страха, мог подумать, что ты растеряешься перед небольшим нашим кружком.

—Неужели, Сократ, — сказал Агафон, — я, по-твоему, так упоен театром, что не понимаю, насколько для человека мало-мальски здравомыслящего несколько умных людей cстрашнее многих невежд?

—Нет, Агафон, — отвечал Сократ, — это было бы нехорошо с моей стороны, если бы я был о тебе такого нелепого мнения. Я не сомневаюсь, что, окажись ты в обществе тех, кто, по-твоему, действительно умен, ты считался бы с ними больше, чем с большинством. Но мы-то, боюсь я, к ним не относимся: мы-то ведь тоже были в театре и принадлежали к большинству. А вот окажись ты в обществе каких-нибудь умных людей, ты, наверно, устыдился бы их, если бы считал, что делаешь что-то постыдное, не так ли?

—Ты прав, — отвечал Агафон.

—dНу, а большинства ты не стал бы стыдиться, если бы считал, что делаешь что-то плохо?

—Дорогой мой Агафон, — вмешался в этот разговор Федр, — если ты будешь отвечать Сократу, ему будет уже совершенно безразлично, что здесь происходит, лишь бы у него был собеседник, тем более еще и красивый. Хоть мне и приятно слушать беседы Сократа, я должен позаботиться о восхвалении Эрота и потребовать от каждого из вас речи. Пусть каждый из вас обоих отдаст сначала дань этому богу, а потом уж беседуйте друг с другом в свое удовольствие.

| Речь Агафона: совершенства Эрота |

—eВерно, Федр, — сказал Агафон, — и ничто не мешает мне начать речь. А побеседовать с Сократом мне еще не раз представится случай.

[18] Но я хочу сначала сказать, ка́к я должен говорить, а уж потом говорить. Мне кажется, что все мои предшественники не столько восхваляли этого бога, сколько прославляли то счастье и те блага, которые приносит он людям. А каков сам 195податель этих благ, никто не сказал. Между тем единственный верный способ построить похвальное слово кому бы то ни было — это разобрать, какими свойствами обладает тот, о ком идет речь, и то, причиной чего он является. Стало быть, и нам следовало бы воздать хвалу сначала самому Эроту и его свойствам, а затем уже его дарам.

Итак, я утверждаю, что из всех блаженных богов Эрот — если дозволено так сказать, не вызывая осуждения, — самый блаженный, потому что он самый красивый и самый совершенный из них. Самым красивым я называю его вот почему. Прежде всего, Федр, это самый молодой бог. Что я прав, bубедительно доказывает он сам; ведь он бегом бежит от старости60, которая явно не мешкает, — во всяком случае, она приходит к нам быстрее, чем нужно. Так вот, Эрот по природе своей ненавидит старость и обходит ее как можно дальше. Зато с молодыми он неразлучен, — недаром исстари говорят, что подобное стремится к подобному61. Соглашаясь с Федром во многом другом, я не согласен с ним, что Эрот старше Иапета и Крона62. cЯ утверждаю, что он самый молодой из богов и всегда молод, а что касается тех древних дел между богами, о которых повествуют Гесиод и Парменид, то причиной их, если эти поэты говорят правду, была Необходимость63, а совсем не Любовь. Ведь боги не оскопляли бы и не заковывали друг друга и вообще не совершали бы насилий, если бы среди них был Эрот, а жили бы в мире и дружбе, как теперь, когда Эрот ими правит. Итак, он молод и — вдобавок к своей молодости — нежен. Чтобы dизобразить нежность бога, нужен такой поэт, как Гомер. Утверждая, например, что Ата64 богиня, и притом нежная, — по крайней мере, стопы у нее нежны, Гомер выражается так:

| Нежны стопы у нее: не касается ими Праха земного она, по главам человеческим ходит65. |

Так вот, по-моему, он прекрасно доказал ее нежность, сказав, что ступает она не по твердому, а по мягкому. Тем же eдоказательством воспользуемся и мы, утверждая, что Эрот нежен. Ведь ходит он не по земле и даже не по головам, которые не так-то уж и мягки, нет, он и ходит и обитает в самой мягкой на свете области, водворяясь в нравах и душах богов и людей, причем не во всех душах подряд, а только в мягких, ибо, встретив суровый нрав, уходит прочь, когда же встретит мягкий — остается. А коль скоро всегда он касается и ногами, и всем только самого мягкого в 196самом мягком, он не может не быть необыкновенно нежным. Итак, это самый молодой бог и самый нежный. К тому же он отличается гибкостью форм. Не будь он гибок, он не мог бы всюду прокрадываться и сперва незаметно входить в душу, а потом выходить из нее. Убедительным доказательством соразмерности и гибкости форм Эрота служит то ни с чем не сравнимое благообразие, которым он, как все признают, обладает. Ведь у любви и безобразия вечная распря. А о красоте кожи этого бога можно судить по тому, что живет он среди цветов. Ведь на bотцветшее и поблекшее — будь то душа, тело или что другое — Эрот не слетит, он останавливается и остается только в местах, где все цветет и благоухает.

[19] О красоте этого бога сказано уже достаточно, хотя еще далеко не все. Теперь надо сказать о его добродетелях, самая главная из которых состоит в том, что Эрот не обижает ни богов, ни людей и что ни боги, ни люди не обижают Эрота. Ведь если он сам страдает, то не от насилия — cЭрота насилие не касается, — а если он причиняет страдание, то опять-таки без насилия, ибо Эроту служат всегда добровольно, а что делается с обоюдного согласия, то «законы, эти владыки государства»66, признают справедливым. Кроме справедливости ему в высшей степени свойственна рассудительность. Ведь рассудительность — это, по общему признанию, умение обуздывать свои вожделения и страсти, а нет страсти, которая была бы сильнее Эрота. Но если страсти слабее, чем он, значит, они должны подчиняться ему, а он — обуздывать их. А если Эрот обуздывает желания и страсти, его нужно признать необыкновенно рассудительным. Да и в храбрости с dЭротом «и самому Аресу не тягаться бы»67. Ведь не Арес владеет Эротом, а Эрот Аресом, — то есть любовь к Афродите. А владеющий сильнее того, кем он владеет, и, значит, Эрот, раз он сильнее того, кто храбрее всех, должен быть самым большим храбрецом.

Итак, относительно справедливости, рассудительности и храбрости этого бога сказано, остается сказать о его мудрости. Ну что ж, попытаемся, насколько это возможно, не осрамиться и тут. Прежде всего, чтобы и мне почтить свое искусство, как Эриксимах почтил свое, eскажу: этот бог настолько искусный поэт, что способен и другого сделать поэтом. Во всяком случае, каждый, кого коснется Эрот, становится поэтом, хотя бы «дотоле он и был чужд Музам»68. А это может нам служить доказательством, что Эрот хороший поэт, сведущий вообще во всех видах мусических творений. Ведь чего сам не имеешь, того и другому не передашь, а чего сам не 197знаешь, тому и других не научишь. А уж что касается сотворения всего живого, кто станет отрицать, что благодаря мудрости Эрота возникает и образуется все, что живет?

И мастерство в искусстве и ремеслах — разве мы не знаем, что те, чьим учителем оказывается этот бог, достигали великой славы, а те, кого Эрот не коснулся, прозябали в безвестности? Ведь искусство стрельбы из лука, искусство врачевания и прорицания Аполлон открыл тогда, когда им руководили любовь и страсть, так что bего тоже можно считать учеником Эрота, наставника Муз в искусстве, Гефеста — в кузнечном деле, Афины — в ткацком, Зевса — в искусстве «править людьми и богами»69.

Вот почему и дела богов пришли в порядок только тогда, когда среди них появилась любовь, разумеется, любовь к красоте, ибо безобразие не вызывает любви. Дотоле, как я уже сказал вначале, среди богов творилось, по преданию, много ужасных дел, и виною тому было господство Необходимости. А стоило лишь появиться этому богу, как из любви к прекрасному возникли cвсякие блага для богов и людей. Таким образом, Федр, мне кажется, что Эрот, который сначала был сам прекраснейшим и совершеннейшим богом, стал потом источником этих же качеств для прочих. Мне хочется даже сказать стихами, что это он дарует

| Людям мир и покой, безветрие в море широком, Буйного вихря молчанье и сон безмятежный на ложе70. |

dИзбавляя нас от отчужденности и призывая к сплоченности, он устраивает всякие собрания, вроде сегодняшнего, и становится нашим предводителем на празднествах, в хороводах и при жертвоприношениях. Кротости любитель, грубости гонитель, он приязнью богат, неприязнью небогат. К добрым терпимый, мудрецами чтимый, богами любимый; воздыханье незадачливых, достоянье удачливых; отец роскоши, изящества и неги, радостей, страстей и желаний; благородных опекающий, а негодных eпрезирающий, он и в страхах и в мученьях, и в помыслах и в томленьях лучший наставник, помощник, спаситель и спутник, украшение богов и людей, самый прекрасный и самый достойный вождь, за которым должен следовать каждый, прекрасно воспевая его и вторя его песне, завораживающей помыслы всех богов и людей.

Вот какую речь, Федр, посвящаю я этому богу, в меру смешав в ней, насколько это в 198моих силах, серьезное и шутку.

[20] Когда Агафон кончил, все присутствующие, по словам Аристодема, одобрительно зашумели, находя, что молодой человек говорил достойно себя и бога. Тогда Сократ повернулся к Эриксимаху и сказал:

—Ну, теперь-то тебе, сын Акумена, уже не кажется, что прежние мои страхи были напрасны и что не был я прорицателем, сказав, что Агафон произнесет великолепную речь, а я окажусь в затруднении?

—Однако твое прорицание, — отвечал Эриксимах, — что Агафон будет говорить превосходно, сбылось, а bвот что ты окажешься в затруднении, никак не верится.

—Да как же мне или любому другому, кто должен говорить после такой прекрасной и богатой речи, — воскликнул Сократ, — не стать, милый ты мой, в тупик! И если начало ее еще не столь восхитительно, то какого слушателя не поразит красота слов и подбор их в заключительной части? Я, например, как подумал, что мне не сказать ничего такого, cчто хотя бы только приближалось по красоте к этой речи, готов был бежать от стыда, если бы можно было. Речь эта напомнила мне Горгия, и я, прямо-таки по Гомеру, боялся, что под конец своей речи Агафон напустит на мою речь голову Горгия71, этого великого говоруна, а меня самого превратит в камень безгласный. И я понял, как был я смешон, когда согласился произнести в очередь с вами похвальное dслово Эроту и сказал, что знаю толк в любовных делах, хотя, оказывается, понятия не имею о том, как надлежит строить похвальную речь. Я по своей простоте думал, что о любом восхваляемом предмете нужно говорить правду, и это главное, а из правды выбрать самое замечательное и расположить в наиболее подходящем порядке.

Так вот, я был слишком самонадеян, когда полагал, что скажу хорошую речь, раз знаю верный способ воздать хвалу любому предмету. Оказывается, умение eпроизнести прекрасную похвальную речь состоит вовсе не в этом, а в том, чтобы приписать предмету как можно больше прекрасных качеств, не думая, обладает он ими или нет: не беда, стало быть, если и солжешь. Видно, заранее был уговор, что каждый из нас должен лишь делать вид, что восхваляет Эрота, а не восхвалять его в самом деле. Поэтому-то вы, наверное, и приписываете Эроту все, что угодно, любые свойства, 199любые заслуги, лишь бы выставить его в самом прекрасном и благородном свете — перед теми, разумеется, кто не знает его, но никак не перед людьми осведомленными. И похвальное слово получается красивое и торжественное. Но я-то не знал такого способа строить похвальные речи и по неведению согласился говорить в очередь с вами. Стало быть, «язык лишь дал согласье, но не сердце, нет»72. А на нет и суда нет. Строить свою речь по такому способу я не стану, потому что попросту не могу. bПравду, однако, если хотите, я с удовольствием скажу вам на свой лад, но только не в лад вашим речам, чтобы не показаться смешным. Решай же, Федр, нужна ли тебе еще и такая речь, где об Эроте будет сказана правда, и притом в первых попавшихся, взятых наугад выражениях.

Тут Федр и все прочие стали просить его чтобы он говорил так, как находит нужным.

—В таком случае, Федр, — сказал Сократ, — позволь мне задать несколько вопросов Агафону, cчтобы начать речь, уже столковавшись с ним.

—Разрешаю, — сказал Федр, — спрашивай.

| Речь Сократа: цель Эрота — овладение благом |

И Сократ, продолжал Аристодем, начал примерно так:

[21] — Ты показал в своей речи поистине прекрасный пример, дорогой Агафон, когда говорил, что прежде надо сказать о самом Эроте и его свойствах, а потом уже о его делах. Такое начало очень мне по душе. Так вот, поскольку ты прекрасно и даже блестяще разобрал свойства Эрота, ответь-ка мне dвот что73. Есть ли Эрот непременно любовь к кому-то или нет? Я не спрашиваю, любовь ли это, скажем, к отцу или матери — смешон был бы вопрос, есть ли Эрот любовь к матери или отцу, — нет, я спрашиваю тебя так, как спросил бы ну, например, об отце: раз он отец, то ведь он непременно доводится отцом кому-то? Если бы ты захотел ответить на это правильно, ты бы, вероятно, сказал мне, что отец всегда доводится отцом дочери или сыну, не так ли?

—Конечно, — отвечал Агафон.

—eИ мать точно так же, не правда ли?

Агафон согласился и с этим.

—Тогда ответь еще на вопрос-другой, чтобы тебе легче было понять, чего я хочу. Если брат действительно брат, то ведь он обязательно брат кому-то?

Агафон отвечал, что это так.

—Брату, следовательно, или сестре? — спросил Сократ.

Агафон отвечал утвердительно.

—Теперь, — сказал Сократ, — попытайся ответить насчет любви. Есть ли Эрот любовь к кому-нибудь или 200нет?

—Да, конечно.

—Так вот, запомни это покрепче и не забывай, а пока ответь, вожделеет ли Эрот к тому, кто является предметом любви, или нет?

—Конечно, вожделеет, — отвечал Агафон.

—Когда же он любит и вожделеет: когда обладает предметом любви или когда не обладает?

—По всей вероятности, когда не обладает, — сказал Агафон.

—А может быть, — спросил Сократ, — это не просто вероятность, но необходимость, что вожделение вызывает то, чего недостает, bа не то, в чем нет недостатка? Мне, например, Агафон, сильно сдается, что это необходимость. А тебе как?

—И мне тоже, — сказал Агафон.

—Отличный ответ. Итак, пожелал бы, например, рослый быть рослым, а сильный сильным?

—Мы же согласились, что это невозможно. Ведь у того, кто обладает этими качествами, нет недостатка в них.

—Правильно. Ну, а если сильный, — продолжал Сократ, — хочет быть сильным, проворный проворным, здоровый здоровым и так далее? В этом случае можно, пожалуй, думать, cчто люди, уже обладающие какими-то свойствами, желают как раз того, чем они обладают. Так вот, чтобы не было никаких недоразумений, я рассматриваю и этот случай. Ведь если рассудить, Агафон, то эти люди неизбежно должны уже сейчас обладать упомянутыми свойствами — как же им еще и желать их? А дело тут вот в чем. Если кто-нибудь говорит: «Я хоть и здоров, а хочу быть здоровым, я хоть и богат, а хочу быть богатым, то есть желаю того, что имею», — мы вправе сказать ему: «Ты, дорогой, обладая богатством, здоровьем dи силой, хочешь обладать ими и в будущем, поскольку в настоящее время ты все это волей-неволей имеешь. Поэтому, говоря: “Я желаю того, что у меня есть”, ты говоришь в сущности: “Я хочу, чтобы то, что у меня есть сейчас, было у меня и в будущем”». Согласился бы он с нами?

Агафон ответил, что согласился бы. Тогда Сократ сказал:

—А не значит ли это любить то, чего у тебя еще нет и чем не обладаешь, если ты eхочешь в будущем этим владеть и обладать?

—Конечно, значит, — отвечал Агафон.

—Следовательно, и этот человек, и всякий другой желает того, чего нет налицо, чего он не имеет, что не есть он сам и в чем испытывает нужду, и предметы, вызывающие любовь и желание, именно таковы?

—Да, конечно, — отвечал Агафон.

—Ну, а теперь, — продолжал Сократ, — подведем итог сказанному. Итак, во-первых, Эрот — это всегда любовь к кому-то или к чему-то, а во-вторых, предмет ее — то, в чем испытываешь нужду, 201не так ли?

—Да, — отвечал Агафон.

—Вспомни вдобавок, любовью к чему назвал ты в своей речи Эрота? Если хочешь, я напомню тебе. По-моему, ты сказал что-то вроде того, что дела богов пришли в порядок благодаря любви к прекрасному, поскольку, мол, любви к безобразному не бывает. Не таков ли был смысл твоих слов?

—Да, именно таков, — отвечал Агафон.

—И сказано это было вполне справедливо, друг мой, — продолжал Сократ. — Но не получается ли, что Эрот — это любовь к красоте, а не к безобразию?

Агафон согласился с этим.

—А не согласились ли мы, что bлюбят то, в чем нуждаются и чего не имеют?

—Согласились, — отвечал Агафон.

—И значит, Эрот лишен красоты и нуждается в ней?

—Выходит, что так, — сказал Агафон.

—Так неужели ты назовешь прекрасным то, что совершенно лишено красоты и нуждается в ней?

—Нет, конечно.

—И ты все еще утверждаешь, что Эрот прекрасен, — если дело обстоит так?

—Получается, Сократ, — отвечал Агафон, — что я сам не знал, что тогда говорил.

—А ведь ты cи в самом деле прекрасно говорил, Агафон. Но скажи еще вот что. Не кажется ли тебе, что доброе прекрасно?

—Кажется.

—Но если Эрот нуждается в прекрасном, а доброе прекрасно, то, значит, он нуждается и в добре.

—Я, — сказал Агафон, — не в силах спорить с тобой, Сократ. Пусть будет по-твоему.

—Нет, милый мой Агафон, ты не в силах спорить с истиной, а спорить с Сократом дело нехитрое.

d[22] Но теперь я оставлю тебя в покое. Я попытаюсь передать вам речь об Эроте, которую услыхал некогда от одной мантинеянки, Диотимы74, женщины очень сведущей и в этом и во многом другом и добившейся однажды для афинян во время жертвоприношения перед чумой десятилетней отсрочки этой болезни, — а Диотима-то и просветила меня в том, что касается любви, — так вот, я попытаюсь передать ее речь, насколько это в моих силах, своими словами, отправляясь от того, в чем мы с Агафоном только что согласились.

Итак, следуя твоему, Агафон, примеру, нужно сначала выяснить, что такое eЭрот и каковы его свойства, а потом уже, каковы его дела. Легче всего, мне кажется, выяснить это так же, как некогда та чужеземка, а она задавала мне вопрос за вопросом. Я говорил ей тогда примерно то же, что мне сейчас Агафон: Эрот — это великий бог, это любовь к прекрасному. А она доказала мне теми же доводами, какими я сейчас Агафону, что он вопреки моим утверждениям совсем не прекрасен и вовсе не добр. И тогда я спросил ее:

—Что ты говоришь, Диотима? Значит, Эрот безобразен и подл?

А она ответила:

—Не богохульствуй! 202Неужели то, что не прекрасно, непременно должно быть, по-твоему, безобразным?

—Конечно.

—И значит, то, что не мудро, непременно невежественно? Разве ты не замечал, что между мудростью и невежеством есть нечто среднее?

—Что же?

—Стало быть, тебе неведомо, что правильное, но не подкрепленное объяснением мнение нельзя назвать знанием? Если нет объяснения, какое же это знание? Но это и не невежество. Ведь если это соответствует тому, что есть на самом деле, какое же это невежество? По-видимому, верное представление — это нечто среднее между пониманием и невежеством.

—Ты права, — сказал я.

—А в таком случае не стой на том, что bвсе, что не прекрасно, безобразно, а все, что не до́бро, есть зло. И, признав, что Эрот не прекрасен и также не добр, не думай, что он должен быть безобразен и зол, а считай, что он находится где-то посредине между этими крайностями.

—И все-таки, — возразил я, — все признают его великим богом.

—Ты имеешь в виду всех несведущих или также и сведущих? — спросила она.

—Всех вообще.

—Как же могут, Сократ, — засмеялась она, — cпризнавать его великим богом те люди, которые и богом-то его не считают?

—Кто же это такие? — спросил я.

—Ты первый, — отвечала она, — я вторая.

—Как можешь ты так говорить? — спросил я.

—Очень просто, — отвечала она. — Скажи мне, разве ты не утверждаешь, что все боги блаженны и прекрасны? Или, может быть, ты осмелишься о ком-нибудь из богов сказать, что он не прекрасен и не блажен?

—Нет, клянусь Зевсом, не осмелюсь, — ответил я.

—А блаженными ты называешь не тех ли, кто прекрасен и добр?

—Да, именно так.

—Но dведь насчет Эрота ты признал, что, не отличаясь ни добротою, ни красотой, он вожделеет к тому, чего у него нет.

—Да, я это признал.

—Так как же он может быть богом, если обделен добротою и красотой?

—Кажется, он и впрямь не может им быть.

—Вот видишь, — сказала она, — ты тоже не считаешь Эрота богом.

[23] — Так что же такое Эрот? — спросил я. — Смертный?

—Нет, никоим образом.

—А что же?

—Как мы уже выяснили, нечто среднее между бессмертным и смертным.

—Кто же он, Диотима?

—Великий гений, eСократ. Ведь все гении представляют собой нечто среднее между богом и смертным.

—Каково же их назначение? — спросил я.

—Быть истолкователями и посредниками между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и вознаграждения за жертвы. Пребывая посредине, они заполняют промежуток между теми и другими, так что Вселенная связана внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится 203к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству. Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с ними только через посредство гениев — и наяву и во сне. И кто сведущ в подобных делах, тот человек божественный, а сведущий во всем прочем, будь то какое-либо искусство или ремесло, просто ремесленник. Гении эти многочисленны и разнообразны, и Эрот — один из них.

—Кто же его отец и мать? — спросил я.

—Рассказывать об этом долго, — bотвечала она, — но все-таки я тебе расскажу.

Когда родилась Афродита, боги собрались на пир, и в числе их был По́рос, сын Метиды75. Только они отобедали — а еды у них было вдоволь76, — как пришла просить подаяния Пени́я и стала у дверей. И вот По́рос, охмелев от нектара — вина тогда еще не было, — вышел в сад Зевса и, отяжелевший, уснул. И тут Пения, задумав в своей бедности родить ребенка от cПороса, прилегла к нему и зачала Эрота. Вот почему Эрот — спутник и слуга Афродиты: ведь он был зачат на празднике рождения этой богини; кроме того, он по самой своей природе любит красивое: ведь Афродита красавица. Поскольку же он сын Пороса и Пении, дело с ним обстоит так: прежде всего он всегда беден и вопреки распространенному мнению совсем не красив и не нежен, а груб, неопрятен, dне обут и бездомен; он валяется на голой земле, под открытым небом, у дверей, на улицах и, как истинный сын своей матери, из нужды не выходит. Но с другой стороны, он по-отцовски тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет разумности и достигает ее, он всю жизнь занят философией, он искусный чародей, колдун и софист. По природе своей он ни eбессмертен, ни смертен: в один и тот же день он то живет и расцветает, если дела его хороши, то умирает, но, унаследовав природу отца, оживает опять. Все, что Эрот ни приобретает, идет прахом, отчего он никогда не бывает ни богат, ни беден.

Он находится также посредине между мудростью и невежеством, и вот почему. 204Из богов никто не занимается философией и не желает стать мудрым, поскольку боги и так уже мудры; да и вообще тот, кто мудр, к мудрости не стремится. Но не занимаются философией и не желают стать мудрыми опять-таки и невежды. Ведь тем-то и скверно невежество, что человек и не прекрасный, и не совершенный, и не умный вполне доволен собой. А кто не считает, что в чем-то нуждается, тот и не желает того, в чем, по его мнению, не испытывает нужды.

—Так кто же, Диотима, — спросил я, — стремится к мудрости, коль скоро ни мудрецы, ни невежды философией bне занимаются?

—Ясно и ребенку, — отвечала она, — что занимаются ею те, кто находится посредине между мудрецами и невеждами, а Эрот к ним и принадлежит. Ведь мудрость — это одно из самых прекрасных на свете благ, а Эрот — это любовь к прекрасному, поэтому Эрот не может не быть философом, то есть любителем мудрости, а философ занимает промежуточное положение между мудрецом и невеждой. Обязан же он этим опять-таки своему происхождению: ведь отец у него мудр и богат, а мать не обладает ни мудростью, ни богатством. Такова, дорогой Сократ, природа этого гения. Что же касается твоего мнения об Эроте, то в нем нет cничего удивительного. Судя по твоим словам, ты считал, что Эрот есть предмет любви, а не любящее начало. Потому-то, я думаю, Эрот и показался тебе таким прекрасным. Ведь предмет любви в самом деле и прекрасен, и нежен, и полон совершенства, и достоин зависти. А любящее начало имеет другой облик, такой примерно, как я сейчас описала.

[24] Тогда я сказал ей:

—Пусть так, чужеземка, ты говорила прекрасно, но если Эрот таков, какая польза от него людям?

—А это, dСократ, — сказала она, — я сейчас и попытаюсь тебе объяснить. Итак, свойства и происхождение Эрота тебе известны, а представляет он собой, как ты говоришь, любовь к прекрасному. Ну, а если бы нас спросили: «Что же это такое, Сократ и Диотима, любовь к прекрасному?» — или, выражаясь еще точнее: «Чего же хочет тот, кто любит прекрасное?»

—Чтобы оно стало его уделом, — ответил я.

—Но твой ответ, — сказала она, — влечет за собой следующий вопрос, а именно: «Что же приобретет тот, чьим уделом станет прекрасное?»

Я сказал, что eне могу ответить на такой вопрос сразу.

—Ну, а если заменить слово «прекрасное» словом «благо» и спросить тебя: «Скажи, Сократ, чего хочет тот, кто любит благо?»

—Чтобы оно стало его уделом, — отвечал я.

—А что приобретает тот, чьим уделом окажется благо? — спросила она.

—На это, — сказал я, — ответить легче. 205Он будет счастлив.

—Правильно, счастливые счастливы потому, что обладают благом, — подтвердила она. — А спрашивать, почему хочет быть счастливым тот, кто хочет им быть, незачем. Твоим ответом вопрос, по-видимому, исчерпан.

—Ты права, — согласился я.

—Ну, а это желание и эта любовь присущи, по-твоему, всем людям, и всегда ли они желают себе блага, по-твоему?

—Да, — отвечал я. — Это присуще всем.

—Но если все и всегда любят одно и то же, — сказала она, — то почему же, Сократ, мы говорим не обо всех, bчто они любят, а об одних говорим так, а о других — нет?

—Я и сам этому удивляюсь, — отвечал я.

—Не удивляйся, — сказала она. — Мы просто берем одну какую-то разновидность любви и, закрепляя за ней название общего [понятия,] именуем любовью только ее, а другие разновидности называем иначе.

—Например? — спросил я.

—Изволь, — отвечала она. — Ты знаешь, творчество — [понятие] широкое. Все, что вызывает переход из небытия в бытие, — творчество, и, следовательно, создание cлюбых произведений искусства и ремесла можно назвать творчеством, а всех создателей их — творцами.

—Совершенно верно, — согласился я.

—Однако, — продолжала она, — ты знаешь, что они не называются творцами, а именуются иначе, ибо из всех видов творчества выделена одна область — область музыки и стихотворных размеров, к которой и принято относить наименование «творчество». Творчеством зовется только она, а творцами-поэтами — только те, кто ей причастен.

—Совершенно верно, — согласился я.

—Так же dобстоит дело и с любовью. По сути, всякое желание блага и счастья — это для всякого великая и коварная любовь. Однако о тех, кто предан таким ее видам, как корыстолюбие, любовь к телесным упражнениям, любовь к мудрости, не говорят, что они любят или что они влюблены, — только к тем, кто занят и увлечен одним лишь определенным видом любви, относят общие названия «любовь», «любить» и «влюбленные».

—Пожалуй, это правда, — сказал я.